これを読むと、

雇用保険暫定任意適用事業の

判定基準について

理解が深まるかもしれません。

同時に、法律の

グレーゾーン(?)を認知して

作問者へ

おおらかな

ツッコミを入れる

広い心がもてるように

なれるかもしれません。

暫定任意適用事業について

(適用事業)

法5条

1 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。(適用範囲に関する暫定措置)

法附則2条

1 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

2 前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第2条又は第3条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第5条第1項に規定する適用事業に含まれるものとする。(法附則第2条第1項の政令で定める事業)

令附則2条

法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

お固い文章。

「労働者が

常時5人以上でない

一般的事業所は

暫定任意適用事業所

になりますよ。」

みたいな感じ。

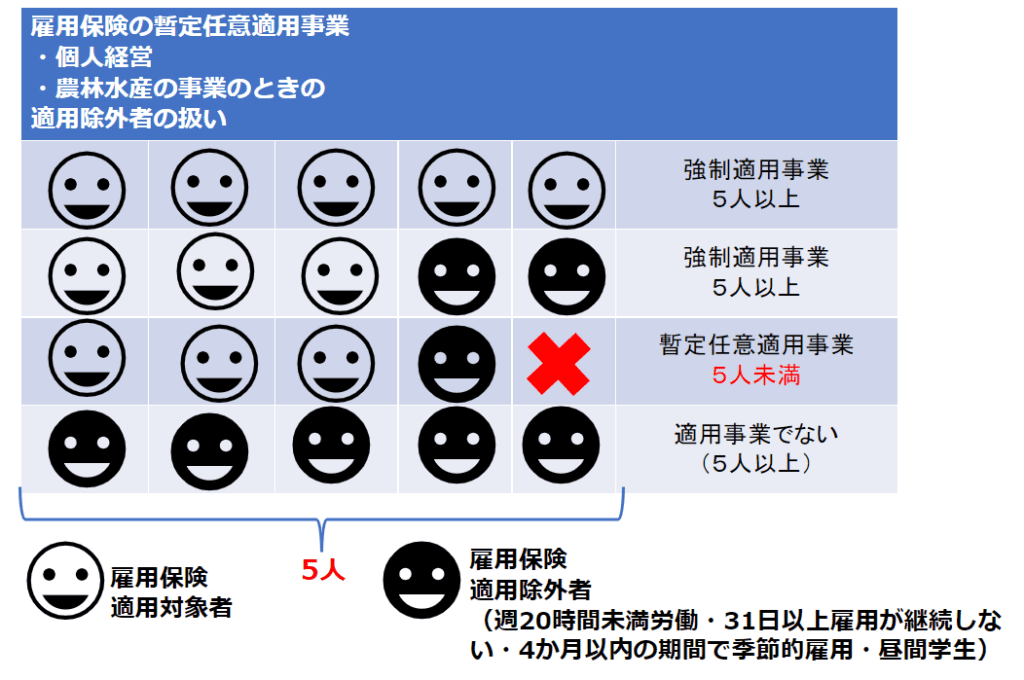

人数の数え方を図にしてみた

法令を読むだけでは、分かりずらいので、図にしてみました。

個人経営(A)であって、

5人未満(B)の労働者を雇用する

農林水産(C)の事業は

暫定任意適用事業になります。

この辺りは、

ご愛用のテキストを見ながらの

確認をおすすめします。

言い換えると、

(A)(B)(C)3つとも全てに

該当する事業が

暫定任意適用事業です。

そこで、

言葉の定義として

曖昧なため

考え方が分かれる点は

常時5人以上の数え方です。

常時とは

まず、

常時とは、

「年間を通じて」ということで、

「12箇月間で各月ごとに何人いるか?」

という見方をします。

具体例で言い換えますと、

例えば、

労働者が10人の月もあれば、

労働者が4人の月もある

というふうに労働者数が月ごとに凸凹があっても、

1年のうちで

1箇月でも4人の労働者の月があれば

常時5人以上とはならない

ので、5人未満となります。

いわば「常時」とは

言い換えれば、

「一年を通して」

という意味合いです。

労働者とは

次に、

労働者のカウントには、

雇用保険適用対象者だけでなく

雇用保険適用除外者も含みます。

しかし、

雇用保険適用除外者のカウントは

雇用保険適用対象者が1人でもいることが条件

となります。

つまり

1年を通じて、

パート・アルバイトなどの

雇用保険適用除外者のみを雇用している

事業所は労働者としてカウントされません。

言葉で考えると、 常時5人以上にならない事業所のケースは、 10人の月もあってもいい(※)のです。 つまり・・・ 常時5人未満に なっていなくともよい(※)。 (※この事業所は、 暫定任意適用事業所となり、 強制適用事業所ではないということ。)

個人経営・農林水産でも

常時5人ピッタリのときは、

5人以上に該当する(含まれる)から

強制適用事業になります。

暫定任意適用事業になるのは

(個人経営&農林水産&)

少なくとも1人の

雇用保険適用の労働者がいる

事業所

ですね。

ただし、労働者の退職などにより5人未満となった場合でも、事業の性質上速やかに補充を要し、事業のの規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認めれられるときは、5人以上として取り扱います。

厚生労働省資料:雇用保険に関する業務取扱要領

6ページ 20105(5) 「常時5人以上」の意義を参照ください。

機械的(数字上の)判断だけではなく、

個別に事業ごとに、

判断を要する部分もあるということですね。

う~ん。

グレーゾーンですね。

「常時5人未満ならば、

暫定任意適用事業となる」と

言い切ってよさそうです。

常時雇用労働者(5人)のカウントの対象者は

雇用保険適用除外者も含まれます。

(だたし、雇用保険適用対象者がいなくて、

適用除外者のみのときは適用事業として取り扱う必要はないです。)

イジワルな過去問題(難問・悪問)読解

問題Aと問題Bだけ

読めばOKです。

(残りは

読み飛ばしOKです。)

Aの問題が難解問題(難問・悪問)です。

実は、

Aだけで出題されたら、

かなりの難問だと思います。

雇用保険の適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

平成15年 雇用保険 択一 問1

A 個人経営の水産の事業で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8か月間は7人の労働者を雇用し、残りの4か月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。

B 株式会社や有限会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となり得る。

C 同じ事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるならば、適用事業に該当する部門のみが適用事業となる。

D 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。

E 適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続きを行う必要はない。

Aの問題文が

言っていることを

意訳すると

こんな感じ

適用事業にするかどうか?

その境界線上で、

迷っているんだけれども、

Aの場合は、

(強制適用事業所ではなくて)

暫定任意適用事業所となる

Aの問題は、

年間を通じて雇用されている労働者が

2人いることに着目します。

世の中には、

「強制適用事業所」

「暫定任意適用事業所」

この2つしか存在しないと言えるのであれば、

この問題の文章は成立するでしょう。

しかし、現実の事業所には

「強制適用事業所」

「暫定任意適用事業所」

「適用事業所でない」

この3つの形態が存在するのだから、

問題文が不完全でしょ。

まず、3つの形態について整理しますヨ。

この問題文の文末の「暫定任意適用事業所となる。」

「となる。」の意図することは、

暫定任意適用事業は雇用保険への加入が任意なのだから、

加入しなくとも良いのだけれども、

「暫定任意適用事業の要件を満たしている」

という意味で解釈してね。

言い方を変えると、

「暫定任意加入事業だから、雇用保険に加入できるよ。

(もちろん、加入しなくてもいいけど)」

と意訳できます。

暫定任意加入とは

現段階では、暫定的に

加入しようが、加入しまいが

どちらでもよいです。

事業主に判断を任せます。

ということです。

うっ・・ぐぬぬぬ

でも、2名の労働者が

週20時間未満労働者である

(つまり雇用保険適用労働者でない)

可能性が残るのだから

必ずしも〇とは言えない

(○と言い切れない)じゃないかぁ~!!

国(厚生労働大臣)としては

大原則として、

全ての事業主に

強制加入させたい方針です。

という雰囲気(勢い?)も

感じ取っておいてください。

この2名の労働者が

雇用保険適用労働者であることを

暗に示していると(※)

解釈せざるをえません。

(※繁忙期などがあるという事象から、

2名の労働者は

週20時間未満労働者ではないと想定する)

(※適用事業に関する記述のうち・・・

から、

強制適用事業所か

暫定任意適用事業所か

いずれかを判断したいと

文脈から想定する)

着目する点は、

A.Bの問題に入る前の

1行の問題文にある

「適用事業に関する記述のうち・・・」

です。

この表現は、

「適用事業に関する記述の

範疇(カテゴリー)において」

と言及範囲を適用事業周辺に

すぼめるように

限定しているのです。

とするならば、

適用事業所には

強制適用事業所と

暫定任意適用事業所しか

存在しないのですから、

「暫定任意適用事業所となる」

という表現は、

文脈上の

自然の流れで

〇

となる。

グレーゾーンを

あえてグレーのまま

範囲を限定して

出題する・・・。

イジワル・・。

答え B が誤り

Bは明らかに間違いなので、

Bを選択する。

外部リンク:第35回社会保険労務士試験の解答(厚生労働省)

所感(個人的不満)

ここまでの、記述のような

細部まで紐解いていく

時間的余裕は、

本試験ではないので、

多くの正解者は

モヤモヤしながら

消去法でBを

選んだのではないでしょうか?

社労士試験は、

こういう、

変なモヤモヤを抱かせる

出題が必ずあるので、

本試験では

テキトーな割り切り感を

持たないと

やってられません。

法律文章で使われる

「~のうち」とか

「となる」って

日常では一義で解釈されない場合も

あるから

慣れも必要ですね。

無味乾燥な

試験勉強を乗り越えて

合格なさった方達が

解答を解説するのですから、

多くの先生方は

こういう私のような

未熟者のヘンテコな着想は

持たないのです。

だから、

このような

解説はどんなテキストにも

載っていません。

ブツブツ・・。

国語力(文章解釈力?)の範疇かな?

これをお読みになった皆様は、

試験中に

このたぐいの問題に遭遇した場合、

時間ができたら後で考える

「捨て問題」

と割り切ってくださいまし。

試験勉強で

「難問読解」なんて

不必要なのです。

所詮「負け犬の遠吠え」です。

業界関係者の皆様へ

「さぁーせん(すびばせん)(すいません)」

以上、ありがとうございました。

コメント