これは、社労士試験の勉強中の方向けに

書かれた文章です。

ストレス脆弱性理論については、

資格学校の講師の先生は丁寧には説明してくれない。

この部分にそんなに時間かけられないし、

そもそもそんなに試験に出ないからね。

(講師の先生は家庭教師じゃないから、

私や君の読解力や理解力のペースを待ってくれない。)

ここから、ボヤキが始まるので、

スキップしてね。

一個人の敵意満載だよ。

資格学校講師の悩みあるある

・万年初心者ほど、どうでもいい「重箱の隅にある」ことを質問してきて、回答に困る。

・受講生全員の相手をするほど、暇じゃないし、相手をしてもお金にならない(成果につながらない)。

(一個人の意見です。)

講師の先生が説明しない理由(推測)

講師の先生は、

ワシみたいな万年初心者にも優しく接してくれて、

完走まで励ましてくれるよ。

しかし、一方では

毎年合格者を出すことで

雇い主から評価されるしくみからは

逃れられない。

(脱却できない)。

そうなれば、

もともと理解力の高い生徒を

短期で合格させることが

効果的(効率的)になる。

つまり、

先生が意図しようが、

意図しまいが、

理解力の高い生徒を

短期で合格させる講義になる。

(ワシが考えるような)

変な質問の回答には

料金を追加するのなら

話は別だけど、

そんなしくみを取り入れている資格学校は

私の知る限り

今のところない。

だから、ちょっと読んで理解できない場合に

食い下がって質問しても、

「そういう理論があるという程度の理解で大丈夫ですよ。」

と優しく諭されたりする。

私も「そういうものか」と考えて、

解決したような気持ちになって

疑問はそのままに放置するのだけれど、

それをやると、

結果的に単純暗記する部分が多くなっちゃうわけです。

で、この時期になって焦り始めるぅ。

単純暗記が得意な

若々しい脳みそをお持ちの生徒さん

にとっては、

その方法でもいいのでしょう。

しかし、ワシは「昭和世代」。

書いて覚えた世代です。

だからワシは、

理解してから覚えるようにします。

「急がば回れ。?」

そうです、ワシは変人です。

そして

底辺バカブロガー。

(一個人の意見です。)

おっさん。

前置きが「なげーよ!」

「昭和」ってなんだよ!

単なる言い訳だろーが!!

ここから読んでね。

ストレスー脆弱性理論とは

【脆弱(ぜいじゃく)】 基礎・中心となるものが こわれやすくて、扱いに注意を要する様子。 【脆(もろ)い】 ①外部から加えられる力で、容易に壊れてしまう様子。熱に脆い。 ②置かれた状況に冷静に対処する気力に乏しい様子。情に脆い。涙脆い。

「ぜいじゃく」って読むのね。

例えば、マラソンなどの激しい運動すると、

息切れするでしょ。

「ゼェ、ゼェ」言ってる感じだね。

脆(ぜい)脆(ぜい)。

う~ん。

たぶん、おおきく

違うね。

何も知らないと、

つきへん(月)に

危険の「危(き)」を

「つくり(旁)」に使っているから

「つくり」の音読みを当てはめて・・・。

「きじゃく性」って読んじゃうよね。

気弱性・・・。

それは、

気弱(きよわ)

だね。

Why Japanese People!

もぅ。しょうがないなぁ。

みんな、気が済んだかな。

やっと、本題ですよ。

(みんな、ここから、読み始めてね。)

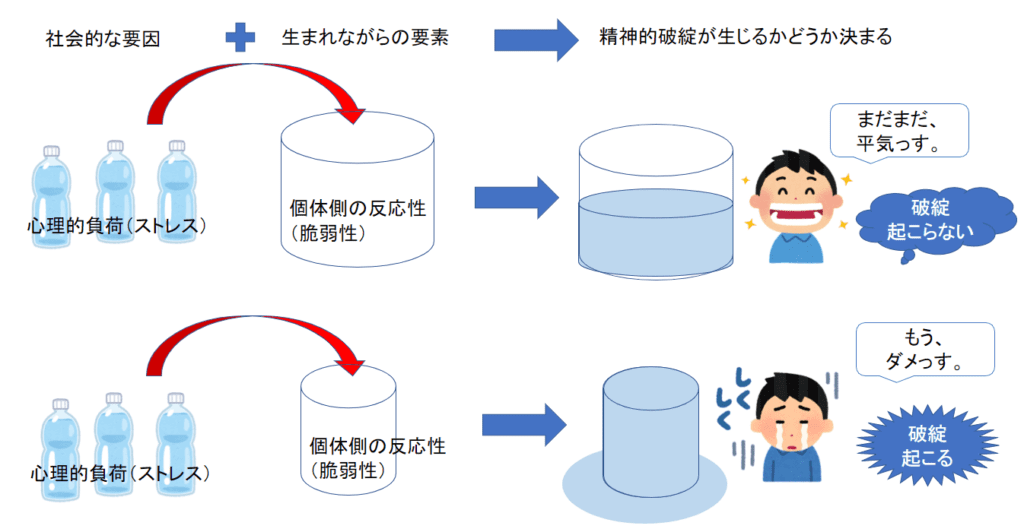

社会的な要因(A)と

生まれながらの要素(B)によって、

精神的破綻が生じるかどうかが決まるという理論。

どこを測定して労災認定していくのか?

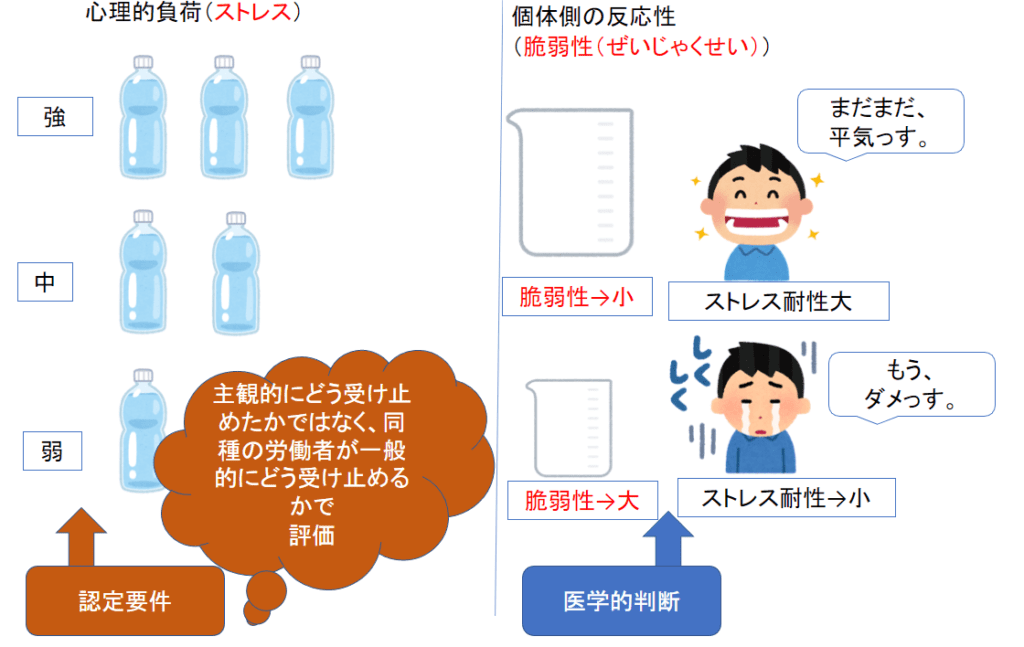

社会的な要因である心理的負荷(ストレス)(SつまりA:社会的要因)を測定して行く。

キモはココ S:心理的負荷(ストレス)は、客観的に評価して認定要件を用いる。 Z:個体側の脆弱性(ぜいじゃくせい)は医学的判断を用いる。 まずはS:ストレス(つまりA:社会的要因)と Z:脆弱性(つまりB:生まれながらの要素)は、 別々に測定(調査)して、 認定していくのです。

社労士試験で出題されるのは

S:心理的負荷つまりA:社会的要因の

認定要件の方だけです。

(医学的判断を必要とする

Z:脆弱性

つまり

B:生まれながらの要素

は出題されない。)

ペットボトルの本数(=ストレス)が労働者によって増えたり減ったりしたら 認定要件が定まらないから、 たとえ精神障害を発病した労働者が「強いストレスを受けた」と言ったとしても、 その出来事や行為を一般的にどう受け止めるかで ペットボトルの本数(強・中・弱)を決めるということを認定要件では採用している。

ストレスって言うと、

思いやりの意識の強い日本では、

相手側(当事者側)に立って大きさを考えること

のようにおもいがちだけど、

労災の認定要件としては

一般的に(一般化して)

評価する。

冷静に考えれば、

一般化して評価しないと、

労働者が精神疾患になった場合に、

その対象者の全員が

労災認定されちゃう事態になりかねないからね。

そしたらウソでも労災認定を受ける労働者が出てきてもおかしくない。

(例えば、本当は、

家庭内の不和のストレスであっても、

労災認定を受けようとする

ヤカラが出るかもしれない。)

つまりは、公正さを確保できなくなる。

これで、ストレス脆弱性理論の

全体像を把握できたと

思われるので、

過去問題を見てみます。

過去問題

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して。なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。】

認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス― 脆弱性理論」に依拠している。

平成24年 労災保険法 問7 ‐B

答え:〇 正しい。

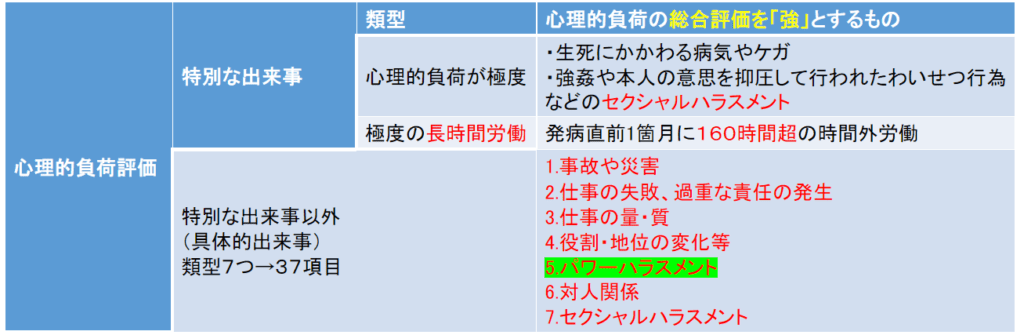

認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

平成24年 労災保険法 問7 ‐D

答え:〇 正しい。

「発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とする」とされています。

【厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関して】

認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

平成30年 労災保険法 問1 ーD

答え:× 誤り。

「120時間」ではなく、「160時間」です。

ストレスの話なのに、

時間外労働のみで

決められている点が、

いまひとつ腑に落ちない・・・。

そうだ、そうだ

マウント、パワハラ上司と仕事をするのは

ストレスで~す。

いやいや。

それは早とちりです。

時間外労働のみで評価するわけではありません。

パワハラも入っていますよ。

心理的負荷評価表というものがあります。

「心理的負荷による精神障害の認定基準」

(「認定基準」と省略表記)

の全体像をイメージしてくださいまし。

心理的負荷評価表

詳しくは、以下を参照ください。

以上、ありがとうございました。

コメント